Dans ce nouveau billet, on vous parle de l’application mobile Français de nos Régions, téléchargeable gratuitement dès aujourd’hui sur l’Apple Store et Google play. Contexte de la recherche La méthode du crowdsourcing (on dit aussi production participative, externalisation ouverte ou myriadisation) appliquée aux domaines des sciences (on parle alors de sciences participatives, sciences citoyennes ou sciences collaboratives) consiste…

Ils viennent d’entrer dans le Robert!

Chaque année, Le Petit Robert enrichit la langue française en accueillant de nouveaux mots et expressions reflétant l’évolution de nos sociétés, de nos technologies et de nos pratiques culturelles. L’édition 2026 ne fait pas exception, avec plus de 150 ajouts, allant des domaines de l’intelligence artificielle (hypertrucage, prompter), de la…

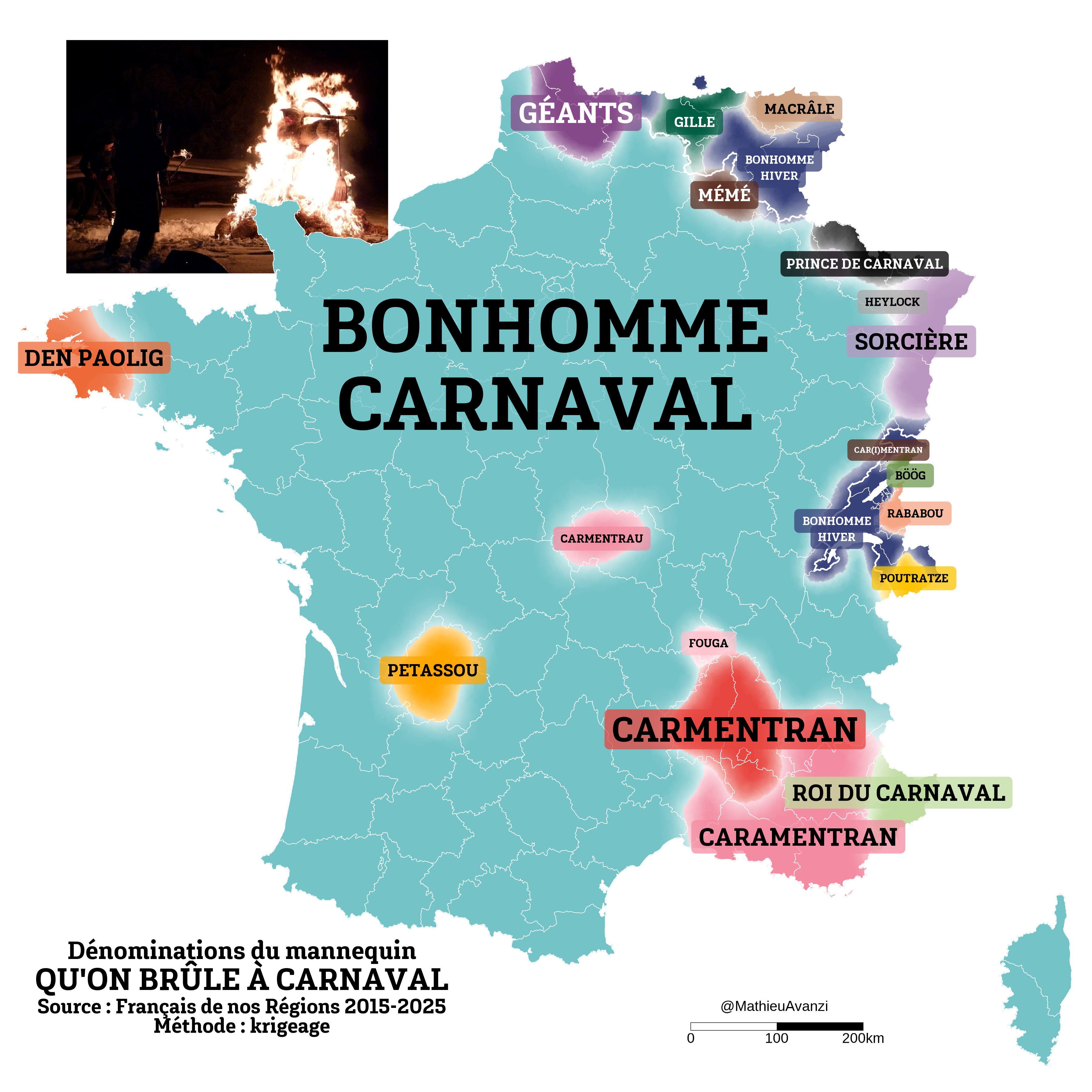

Brûler l’hiver: le mannequin de carnaval et ses multiples visages

Le carnaval est une fête ancienne, riche en symboles, dont les origines païennes précèdent de loin son intégration au calendrier chrétien. À l’origine, ces célébrations marquaient la fin de l’hiver et exprimaient l’espoir du retour du printemps. Dans de nombreuses sociétés, cette transition s’accompagnait de chants, de danses et de rituels…

Pompon ou queue du Mickey?

La 20e édition des enquêtes Français de nos Régions s’inspire en grande partie des questions proposées par les internautes sur des plateformes telles que Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter). Dans votre région, comment appelle-t-on cet objet accroché à un manège que les enfants tentent d’attraper pour gagner un tour…

Taisez ce -p- que je ne saurais entendre

Dans des publications précédentes, nous avons abordé le problème de la prononciation des consonnes finales de mots comme -l dans persil ou dans sourcil, –s dans ananas ou dans anis ou encore –t dans alphabet ou vingt. Nous avons vu qu’il sagissait de phénomènes particulièrement sensibles à la variation, que…

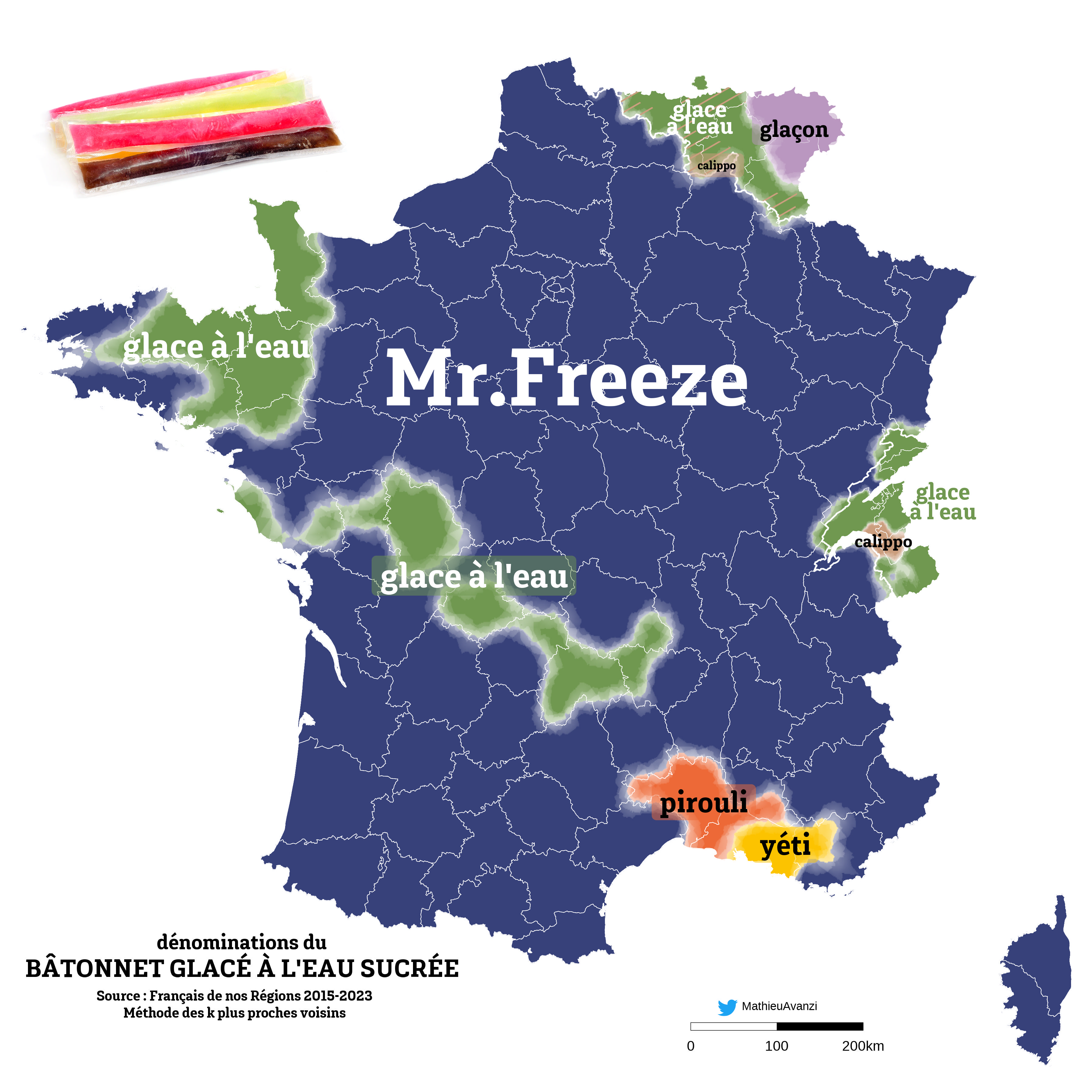

Variations sur le Mr.Freeze

Si les questions de savoir s’il faut dire pain au chocolat vs chocolatine ou comment appeler le sac en plastique qu’on utilise au supermarché reviennent régulièrement faire le buzz sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il existe dans la communauté francophone un réel intérêt envers les variations géographiques que recouvre…

Dénominations du ‘touriste’ en français régional

A l’intérieur de l’Hexagone, dans les régions où le tourisme est important, on aime se moquer des étrangers, surtout s’ils sont parisiens. Dans certaines régions, on dispose même de mots précis pour désigner ces étrangers : monchûs en Savoie, doryphores dans le sud-ouest, baignassoutes en Vendée ou encore pinzutu en Corse….

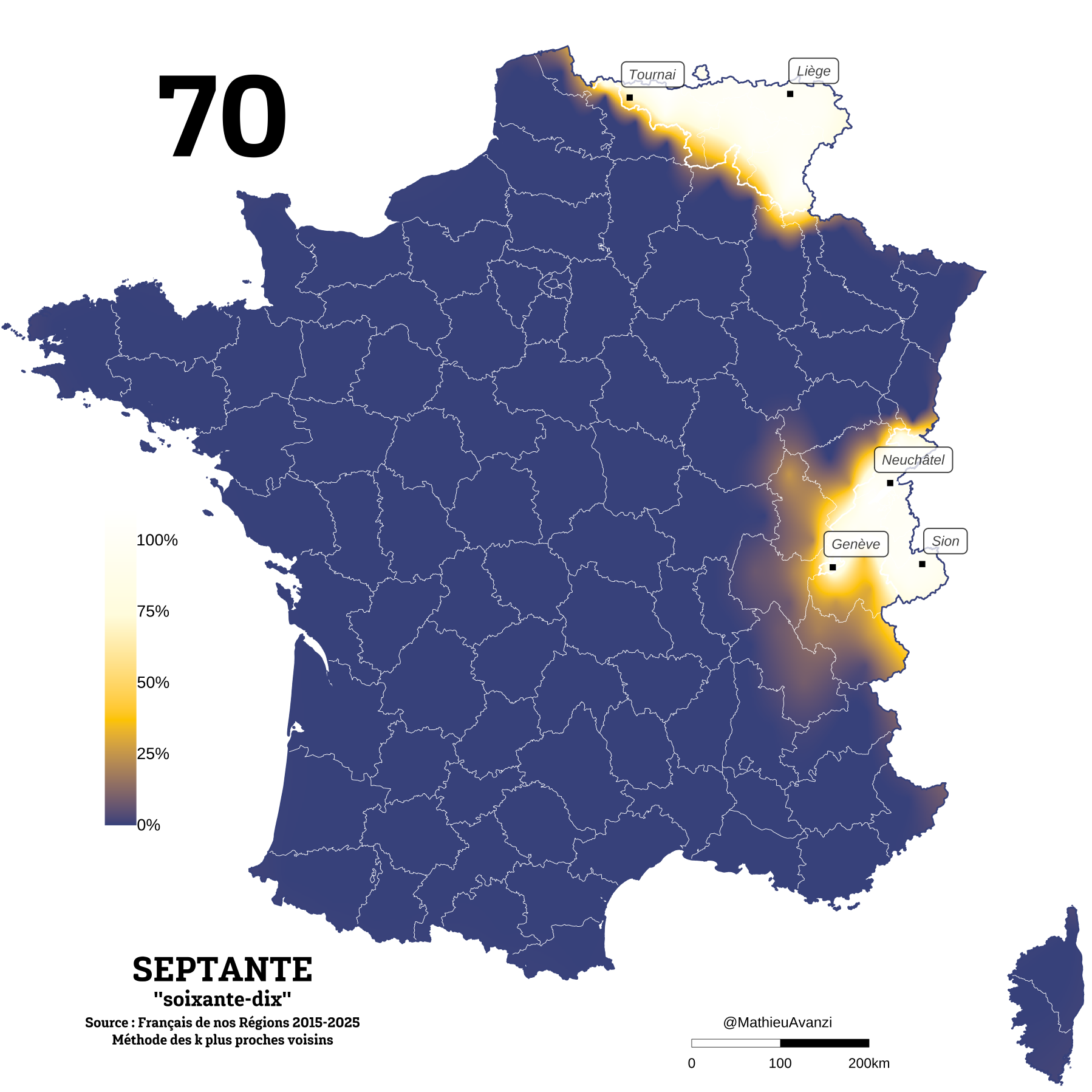

Trois objets qui n’ont pas le même nom en France, en Belgique et en Suisse: vol. 2

Dans un précédent billet, on parlait de ces objets qui reçoivent des noms différents selon qu’on se trouve en Belgique, en France ou en Suisse. À l’occasion de notre retour en Suisse, après plusieurs années passées en Belgique et en France, nous avons pensé qu’il était temps de compléter la…

Porter un pantalon trop court

Dans un tweet datant du 15 mai 2021, Edouard Trouillez, l’un des lexicographes qui a travaillé sur l’édition 2022 du petit Robert, signalait l’entrée du belgicisme « avoir l’eau dans les caves », variante du français de référence « pantalon feu de plancher » : L'expression belge "avoir de l'eau dans les caves" fait…